…日本のテキスタイルプランナー・新井淳一との出会いも、このRISDを通じてのことだった。

RISDのあったロードアイランド州プロビデンスからニューヨークまでは、直線で約二五〇キロ。それほど遠い距離ではない。長い休みになるとチアキは、テキスタイルの勉強もかねてときどき都見物にでかけるのである。五番街の界隈をうろついて、有名デザイナーのブティックなどを訪れるのだ。ニューヨークにはその頃から、イッセイ・ミヤケやコムデギャルソンが店開きしていた。

そんな店を訪ねるたびに、チアキはいつも驚いていたのである。生地がすごい。その構造といい、糸の飛ばし方といい、思わずうなってしまう。こんな布が機械で織られ、しかも服にまでなっている。「日本にはこんな人がいるんだ!」。見るたびに感動するチアキであった。

卒業の一年前、テキスタイル科主任教授のマリア・トローカスが、RISDで『八〇年代のテキスタイル展』というのを企画した。アメリカでは大学で展示会がごく普通に開かれ、多くの人々を集めるのだという。この展示会のためにマリアはかなり前から、すぐれた織物を世界中から集めていた。チアキも暇を見てはその準備作業を手伝うのだった。

ある日の昼休み、いつもの通りマリアの研究室で荷ほどきをしていたチアキは、あるスウォッチ(織物の断片)を手にして、びっくり仰天した。

茶色の封筒に入って日本から送られてきた、五センチ角の スウォッチだった。

一目見て、イッセイ・ミヤケやコムデギャルソンの生地の作者だとわかったのだ。

差出人を見ると、KIRYUのJUNICHI ARAIとある。そこでチアキは取るも取りあえず、群馬県桐生市の「あらいじゅんいち」さん宛てに手紙を書くのである。いわく、あなたのお作りになる布はたいへんすばらしいと思います、私は今アメリカでテキスタイルを勉強していますが、今度の夏休みに帰国いたします、ぜひ一度お会いできたらと思います…。

やがて夏休みになり、チアキは帰国する。そして氏に会ったのだ。

織物の里・桐生の機屋に生まれ、現在にいたるまでじつに様々な織物のクリエーションに携わっているテキスタイル・プランナー新井淳一。すっごくオープンな人だというのが、チアキの第一印象であった。

この、どこの馬の骨ともわからぬ元気娘を、アライ氏も気に入ったらしい。その夏のふた月間、氏の手引きによって、チアキはめくるめく世界に連れまわされるのである。イッセイ・ミヤケのファッションショー、東レの糸の展示会、桐生の機場、織物作家の展示会…。自分の行く先々にチアキを呼び出し、ありとあらゆるものを見せてくれるアライ氏。それをチアキはことごとく、スポンジのように吸収するのだった。

テキスタイル・ワンダーランドみたいな夏休みが終わって、再びアメリカへ帰るときのこと。東京・渋谷の駅頭で「いろいろお世話になりました」と別れを告げるチアキ。

そのときアライ氏に、「あなたは私のいちばん若い友人です」と言われ、いたく感動するのであった。

チアキにとって、涙の出るほど感動したことがもうひとつあった。

その年の秋、いよいよ『八〇年代のテキスタイル展』が開幕し、アライ氏がアメリカにやってきたときのことだ。氏の通訳としてロードアイランドからニューヨークへ向かう汽車の中で、アライ氏に、「僕はあなたの字が好きですよ、勢いがある。筆で書いてみるといい」と言われたのだ。

それまでチアキは、自分の字にまったく自信がなかった。

あれは忘れもしない小学校のお習字の時間。コツコツと教室内を巡回していた先生が、チアキの机の前で足を止め、じっとお習字を見つめるや、「あなたはクラスでいちばん字が下手ね」と言い放ったのである。

愛は地球を救うと言われる。このアライ氏の言葉で勇気百倍、チアキは自分の字がすっかり好きになる。

かくして、真木テキスタイルスタジオの好評ロゴマーク「糸みっつ」も、そして本書の題字「ぼんぼんパンツ」も、みなチアキの揮毫になるものである。

アライ氏の指南は国内にとどまらない。

「とにかく染織の現場を見ろ、民族衣裳を見ろ」が氏の口癖であった。その言葉に従ってチアキは、アライ氏の組織した東欧染織ツアーに参加したり、博物館用の織物買い付けのためグァテマラに送られたり、また後には自分で中国の雲南省や、タイ、インドネシアに赴き、染織の現場をつぶさに見るのである。

ところでこの東欧染織ツアーには、チアキの母親である雅子も参加している。それで彼女もアライ氏とジッコンの間柄になったのだ。

旅から戻ってしばらくたった頃、マキ雅子は夫の貞治とともに氏に密談を持ちかけるのである。

「センセ、おかげさまでチアキも今度、無事卒業で」

「それはおめでとうございます」

「最初は二年だけって約束だったんですよ、なのにあの子ったら、もう五年も」

「そうなんですか、じゃ親御さんとしても、さぞかし…」

「そうなんです、もう心配で、心配で」

「でも、あの人だったら、しっかりしてるから…」

「いいえ、とんでもない! もう今度ばっかりは、首に縄をつけてでも、帰国させようって思ってるんです!」

「そうなんですか」

「そうなんです! それでおりいってご相談なんですが、どこかセンセのご知り合いのところで…」

一九八六年、チアキはRISDを無事卒業する。しばらくニューヨークで見習い奉公をした後、五年余に及ぶアメリカ生活にピリオドを打って、日本へと帰国。アライ氏の知り合いである総合繊維メーカーT社に職を得るのである。T社といったら、かつてはテトロンを開発し、今は液晶ポリマーなども生産している大会社だ。

なぜT社だったかと言うと、アライ氏がこの会社とおもしろい仕事をしていたからだ。この人の場合、最新のテクノロジーを駆使してのマジシャンのごとき織物づくりが得意技だ。最近はアルミコートのホログラフィック・ポリエステルとか、チタンコートのナイロンとか、ステンレス百パーセントの糸とか、聞いたこともないような奇妙な糸を使って、妙にキラキラしい布を作っている。(作るだけじゃなくて、ズボンに仕立てて自分で穿いている——電磁波遮断にいいんだと)。そうした奇妙な糸がこの会社にはいっぱいあったのだ。この会社に入れば、チアキも自分とかかわる仕事ができていいだろうと考えたのだ。

しかしこのような大会社が彼女の肌に合うわけもない。それに、アルミコートのホログラフィック・ポリエステルとか、チタンコートのナイロンとか、ステンレス百パーセントの糸なんて、チアキにはほとんど興味がないのだ。半年ももたずに退職してしまう。いちおう事前にアライ氏にも相談するのだが、もう自分で決めてしまった後だから、どうしようもない。氏は後々マキ夫婦にこう漏らしたそうである、「ほんとにアイツはぜいたくなヤツだと思います。せっかく僕があそこに据えてやったのに…」(以下略)

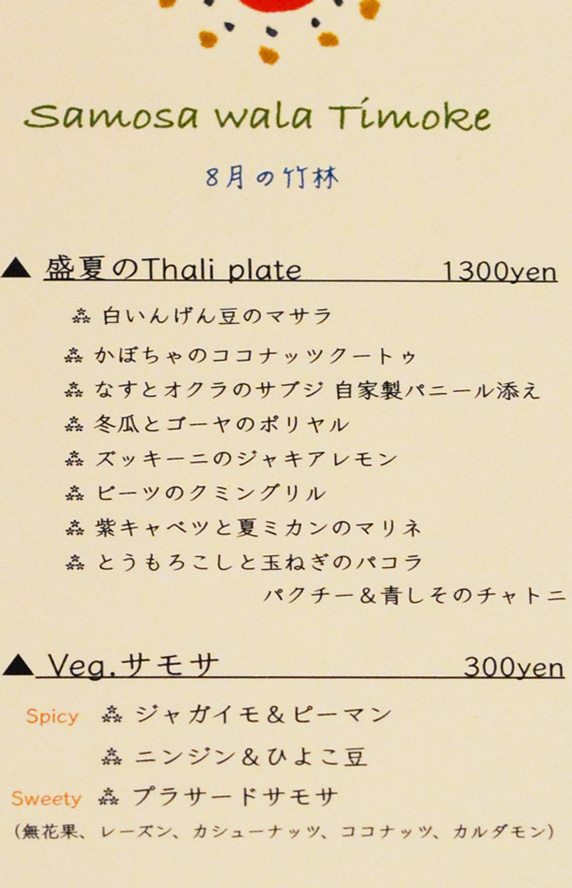

さて、肝腎のランチであるが、左下写真の如くである。

さて、肝腎のランチであるが、左下写真の如くである。